写真みたいに奥行きのあるイラストって、 どうやって描くんだろう?

そんな悩みを持ったことはありませんか。 実は私も昔はそうでした。

中学生の頃、 美術の授業で校舎の絵を描いた時窓の大きさがバラバラで、 廊下の線もなんだか歪んでいて。

友達に「なんか変じゃない?」と笑われた苦い経験があります。

この記事では、 遠近法とは何かをイラストの基本からわかりやすく解説します。

▼この記事でわかること

- 遠近法を使うと絵が上手く見える理由

- 一番簡単な一点透視図法の描き方

- リアルな建物を描くための応用テクニック

- 色の使い方で奥行きを出す空気遠近法

- 毎日できる簡単な練習方法

目次

なぜか絵が平面的?遠近法で激変する理由

「あの人の絵、なんだかリアルで上手いな」 そう感じるイラストにはある共通点があります。

それは「奥行き」がしっかり表現されていることです。

上手いイラストに共通する「奥行き」の正体

奥行き、 つまり立体感や距離感のことです。 これが絵にあると、 見ている人がその世界に引き込まれます。

例えば、 キャラクターの背景に広がる街並み。

ただの四角いビルが並んでいるだけなのに、 なぜか本物のように見える。

それは、 遠くのビルは小さく、 近くのビルは大きく描かれているからです。 この単純なルールこそが、 遠近法の入口になります。

私も経験した遠近法の失敗談

先ほども少し話しましたが、私も大きな失敗をしたことがあります。

それは一枚の風景画でした。手前にいる人物と、 奥にある建物の大きさがほとんど同じ。

道もまっすぐに描いたつもりが、なぜか手前に迫ってくるように見えてしまいました。

「何かおかしい」とは思うものの、何が原因でどう直せば良いのか全く分からなかったんです。

この「何かおかしい」の正体こそが、遠近法のルールを無視していたことでした。

奥行きが出るとイラストはもっと楽しくなる

遠近法を少し知るだけで、絵を描くのが何倍も楽しくなります。

今まで描けなかった構図に挑戦できるようになるからです。

キャラクターが空を見上げる「あおり」の構図。

高い場所から街を見下ろす「俯瞰」の構図。 これらは遠近法を理解しないと描けません。

テクニックを身につけると、表現の幅がぐっと広がります。

自分の頭の中にあるイメージを、もっと自由にキャンバスへ描き出せるようになります。

遠近法とは?まずは基本の仕組みを知ろう

では、 いよいよ本題の遠近法とは何かを見ていきましょう。 難しく考えなくて大丈夫。 仕組みは意外とシンプルですよ。

遠近法の正体は「目の錯覚」のルール化

遠近法は、 私たちが普段見ている景色を、 平面の紙の上に再現するためのルールです。

一言でいえば「目の錯覚」を意図的に起こす技術。

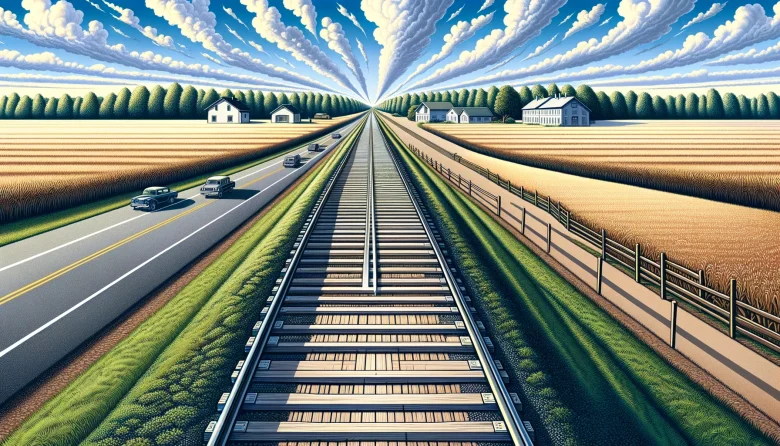

例えば、 どこまでも続く一本道をイメージしてください。

遠くに行くほど道幅は狭く見えませんか。 そして最後には一つの点になってしまうように感じます。

これは実際に道が狭くなっているわけではありません。

そう見えているだけ、 つまり目の錯覚です。

このルールを絵に応用するのが遠近法になります。

覚えるべき専門用語3つ(アイレベル・消失点・地平線)

ここで最低限覚えておきたい言葉が3つあります。

これさえ押さえれば、 ぐっと理解が深まります。

-

アイレベル(EL) これは「目の高さ」のことです。

絵を描く人が、 どの高さからその景色を見ているかを示す線になります。

地平線や水平線と同じ高さになることが多いです。 -

消失点(VP) 遠くのものが集まって、 最終的に消えてしまうように見える点のこと。

先ほどの道の例でいえば、 道が最後に見えなくなる点が消失点です。 -

地平線・水平線 空と地面、 または空と海の境界線のことです。

多くの場合、 この線がアイレベルになります。

これら3つはセットで使うことが多いので、 ぜひ覚えてください。

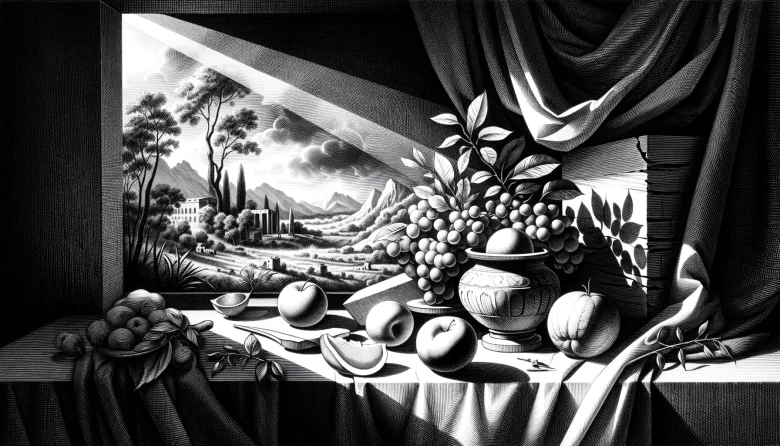

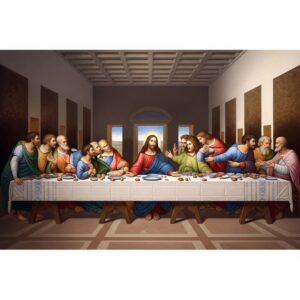

ダ・ヴィンチも使った歴史あるテクニック

遠近法は、 実はとても歴史のある技法です。

今から500年以上も昔のルネサンス期に、 イタリアで確立されました。

有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』。

この絵にも一点透視図法という遠近法が、見事に使われています。

キリストの後ろにある窓枠や、天井の線がすべて一つの点に向かって集まっているのが分かります。

このテクニックのおかげで、絵に驚くほどの奥行きとリアリティが生まれているわけです。

一番かんたん!一点透視図法の描き方

それでは、数ある遠近法の中でも最も基本となる、 「一点透視図法」の描き方をわかりやすく解説します。

これ一つ覚えるだけで、 描けるものが一気に増えますよ。

STEP1 アイレベルと消失点を決める

まず紙の上に一本の横線を引きます。

これがアイレベル(地平線)です。 次に、 その線上の好きな場所に点を一つ打ちます。 これが消失点になります。

たったこれだけです。 これで遠近法を使うための準備が整いました。

アイレベルを紙の上の方に引けば見下ろす視点に、 下の方に引けば見上げるような視点になります。

STEP2 消失点から線を引いてみよう

次に、 消失点から放射状に何本か直線を引きます。

定規を使ってもフリーハンドでも構いません。

この線が奥行きを作るためのガイドラインになります。

このガイドラインに沿って、 物を描いていきます。

例えば、 道路を描くなら、 消失点から引いた2本の線が道幅になります。

この線に沿って電柱を描けば、 奥に行くほど電柱が小さく、 間隔も狭く描けるはずです。

具体例:まっすぐな道や部屋の中を描く

一点透視図法は、 正面から見た景色を描くのにとても便利です。

例えば、 学校のまっすぐな廊下。

自分の目の高さにアイレベルを設定し、 廊下の突き当りを消失点とします。

そこから天井、 床、 窓枠の線を引けば、 奥行きのある廊下が簡単に描けます。

自分の部屋を描くのも良い練習になります。

奥の壁の中心に消失点を置いて、 そこからベッドや机、 本棚を描いてみてください。

今まで描いていた部屋の絵とは、 全く違うリアルな空間が生まれるはずです。

もっとリアルに!応用的な遠近法の種類

一点透視図法に慣れてきたら、 次は少し応用的なテクニックにも挑戦しましょう。

これらを知っていると、 さらに表現の幅が広がります。

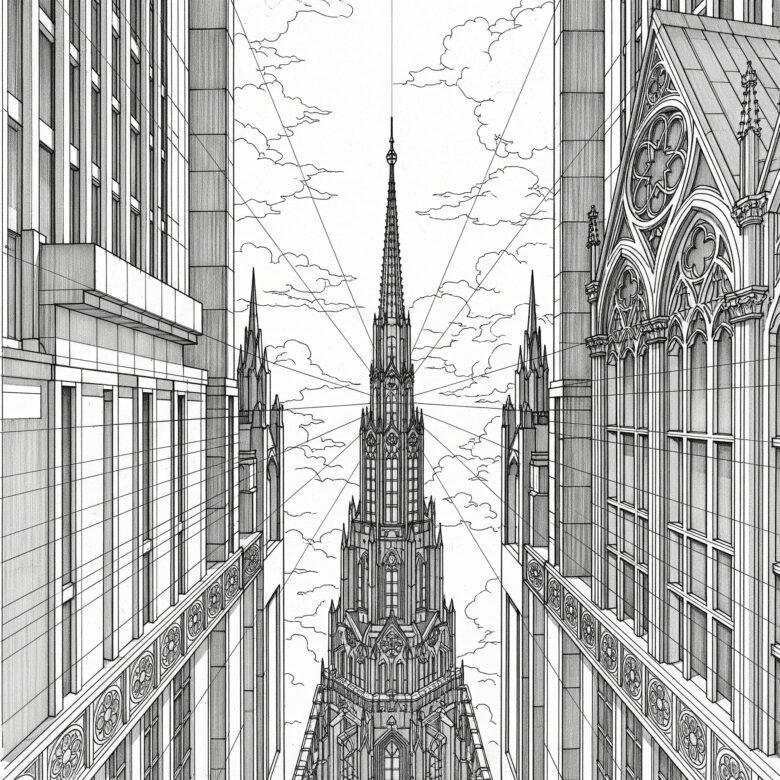

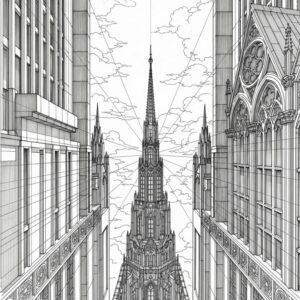

二点透視図法で建物の角を描く

建物の角や交差点など、 対象を斜めから見た景色を描く時に使うのが「二点透視図法」です。

その名の通り、 消失点が二つあります。

アイレベルの上に、 左右に離れた2カ所の消失点を取ります。

そして、 建物の輪郭線などを、 それぞれ近くの消失点に向かって引いていきます。

こうすることで、 立体的でリアルな建物を描くことが可能です。

街のイラストなどを描きたい場合に、 非常に役立つテクニックとなります。

空気遠近法で色や輪郭を操る

これは線を使わずに、色や線の濃淡で距離感を表現する技法です。

「空気」という名前の通り 空気中の水分やチリの影響を表現します。

ルールはとてもシンプルです。 ・遠くにあるものほど、青みがかって彩度が低く見える ・遠くにあるものほど、輪郭がぼやけて見える

風景画を描く時を想像してください。

近くの木は緑色が鮮やかで、葉っぱの輪郭もはっきりしています。

でも遠くの山は、 青白く霞んで見えませんか。 これが空気遠近法です。

イラストに色を塗る際にこのルールを意識するだけで、 ぐっと深みが増します。

便利なテクニックを使い分けよう

他にも、 下から見上げたビルなどを描く時に使う「三点透視図法」など、 遠近法には様々な種類があります。

しかし、 一度に全部を覚えようとしなくても大丈夫です。

まずは「一点透視図法」と「空気遠近法」。

この2つを意識するだけで、 皆さんの絵は大きく変わります。 描きたいものに合わせて、 テクニックを使い分けるのが上達のコツです。

遠近法をマスターするための練習法とコツ

遠近法は知識として知るだけでなく、実際に手を動かして練習することが何より大切です。

最後に、今日からできる簡単な練習方法とコツを紹介します。

普段の景色がすべてお手本になる

一番の練習材料は、普段皆さんが見ている景色そのものです。

通学路の電柱の列。教室に並んだ机。スーパーの商品棚。

これらを少し立ち止まって観察してみてください。

「ここのアイレベルは自分の胸くらいかな」 「あのビルの角の線は、道の先のあの辺りに向かってるな」 という風に、 頭の中で消失点やガイドラインを探すゲームをするんです。

これだけで、 遠近法を見る目が格段に養われます。

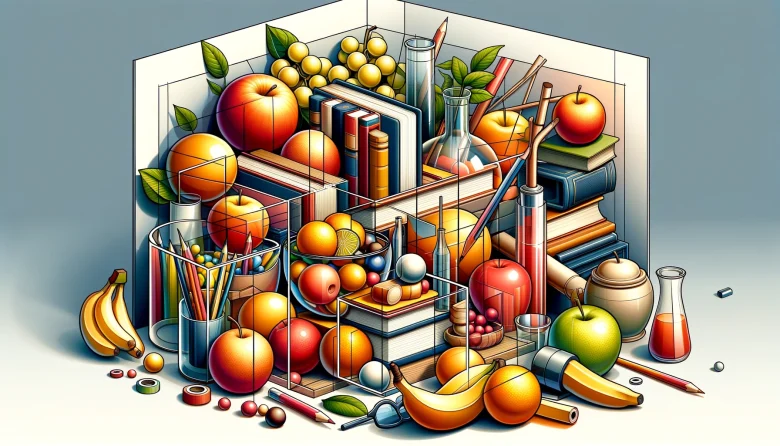

まずは立方体をたくさん描いてみよう

いきなり複雑な風景を描こうとすると、難しくて挫折してしまうかもしれません。

そこでおすすめなのが、 ひたすら箱、つまり立方体を描く練習です。

白い紙にアイレベルと消失点を一つ決めます。

そして、 そのガイドラインに沿って、色々な大きさや向きの立方体を描いてみましょう。

これがスラスラ描けるようになればビルや家具など、あらゆるものを立体的に捉えられるようになります。

有名な絵画をマネしてテクニックを盗む

好きなイラストレーターや漫画家の絵を、そっくりそのまま真似して描く「模写」も効果的です。

その際に、「この線はどこに向かっているんだろう?」 と遠近法を意識しながら描いてみてください。

プロの絵には、自然に見せるためのテクニックがたくさん隠されています。

模写をすることで、上手い人がどのように遠近法を使っているのかを、体で覚えることが可能です。

まとめ:遠近法とは?絵の基本をわかりやすく解説!

今回は遠近法とは何か、その基本から応用、 練習方法までをわかりやすく解説しました。

遠近法は、 イラストや絵に命を吹き込むための強力なツールです。

最初は少し難しく感じるかもしれませんが、 基本のルールはとてもシンプル。

まずは一番簡単な一点透視図法から、身の回りのものを描いてみてください。

何度も練習するうちに、必ず自分のテクニックとして身につきます。

遠近法をマスターして、今までよりもっと自由にもっと楽しく絵を描いていきましょう。