キャラクターはすごく魅力的に描けたのに、なぜかイラスト全体を見ると、のっぺりして見える…。

背景の上に、キャラクターのシールを貼ったような平面的な絵になっていませんか。

実は、その悩みの原因はデッサン力や線の技術ではありません。

この記事でお伝えしたいのは、遠近法は色の濃淡が9割だということです。

色を少し工夫するだけで、空気遠近法でイラストを立体的に見せる、 その具体的な方法を解説します。

▼この記事でわかること

- 絵が平面的に見えてしまう本当の理由

- 色の濃淡で奥行きを出す「空気遠近法」の3つのルール

- 風景イラストで色を使い分ける具体的なコツ

- キャラクターを背景から引き立てる色のテクニック

- 毎日続けられる簡単なカラー練習法

▼この記事でわかること

線が上手くても絵が平面的になる本当の理由

空気遠近法を構成するシンプルな3つのルール

イラストの「手前」と「奥」を色で描き分ける方法

キャラクターを魅力的に見せる色の応用テクニック

毎日続けられる「色の目」を鍛える練習メニュー

目次

なぜか絵が平面的?「立体感」は線ではなく色で決まる

時間をかけて描いた力作が、 なぜか思ったように立体的に見えない。

その原因は、 意外なところにあるかもしれません。

上手な線画だけでは越えられない「平面の壁」

私たちはつい、 「立体感=デッサンの正確さ」と考えがちです。

もちろん、 パースの取れた線画は非常に重要。

しかし、 二次元である紙や画面の上に、 三次元の奥行きを生み出す最後のひと押しは、 「色」が担っています。

どんなに正確な線画も、 色の情報が平面的だと、 その魅力を最大限に発揮することは難しいでしょう。

答えは「空気の色」を描くことにあった

では、 どうすれば奥行きが生まれるのか。 その答えは、 目に見えない「空気」を色で描くことにあります。

遠くの山が青白く霞んで見えるのは、 景色との間にある無数の空気の層が、 光を散乱させているからです。

この「空気のフィルター」をイラストの中で再現すること。 それが、 絵にリアルな立体感と距離感をもたらす最大の秘訣です。

結論は空気遠近法!色で奥行きを出す3つのルール

その「空気」を描くための具体的な技法が「空気遠近法」です。

名前は少し難しそうですが、 覚えるべき基本ルールはたったの3つ。

これを理解するだけで、 色の使い方は劇的に変わります。

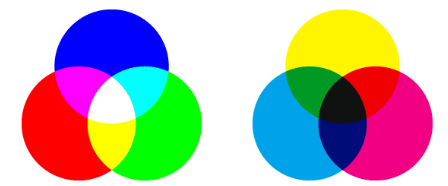

ルール① 遠くは「青っぽく」色が変化する

まず、 遠くにあるものほど、 物体の固有の色に「青み」が加わります。

これは、 太陽光のうち波長の短い青い光が、 空気中の粒子にぶつかって強く散乱するためです(レイリー散乱)。

例えば、 遠くの森を描く時

近くの木と同じ緑をそのまま置くのではなく、 少しだけ青や紫を混ぜてみてください。

それだけで、 ぐっと奥にあるように見えます。

ルール② 遠くは「あわく」鮮やかさがなくなる

次に、 色の鮮やかさである「彩度」のルールです。

遠くにあるものほど、 彩度は低く、 くすんだ色に見えます。

これは、 空気中のチリや水蒸気がフィルターとなり、 色本来の鮮やかさを打ち消してしまうからです。

色を塗る際、 奥にあるものには少しだけグレーを混ぜる意識を持つこと。

これだけで色の強弱がつき、 自然と視線が手前の鮮やかな場所に集まります。

ルール③ 遠くは「ぼんやり」輪郭が弱くなる

最後は、 明るさと細部の「コントラスト」に関するルール。

遠くのものほど、 輪郭はぼやけ、 明るい部分と暗い部分の差(コントラスト)が少なくなります。

近くの岩肌はゴツゴツして見えますが、 遠くの山はのっぺりとしたシルエットに見えますよね。

奥のものはディテールを描き込まず、 手前のものほど描き込み量を増やす。 この差が、 絵の中にリアルな距離感を生み出します。

実践!イラストの「手前」と「奥」を色で描き分けるコツ

3つのルールを理解したら、 いよいよ実践です。

実際のイラスト制作でどう活かすのか、 具体的なコツを見ていきましょう。

まずは3つの層(近・中・遠)で考える

いきなり全体を描くのではなく、 画面を大きく3つの層に分けて考えます。

- 近景(Foreground): 最も手前。主役のキャラクターや、足元の地面など。

- 中景(Midground): 少し奥。背景の建物や木々など。

- 遠景(Background): 最も奥。遠くの山々や空など。

そして、 近景は「ルール適用なし(最もハッキリ、鮮やか)」、 中景は「ルール弱め」、 遠景は「ルール強め」というように、 色の調子を段階的に変えていくのです。

この階層分けが、 整理された奥行き表現の第一歩です。

具体例:森と空で見る色の使い方

森を描くとします。 手前の木は、 幹の質感も描き込み、 葉の色も鮮やかな黄緑や深緑を使います。

中景の木々は、 少し青みがかった緑にし、 シルエットを単純化。

遠景の森は、 ほとんど青に近いグレーで、 一本一本の木は描かずに塊として表現します。

これだけで、 鬱蒼とした森の奥行きが生まれるでしょう。

カスパー・フリードリヒの絵画に学ぶ

19世紀ドイツのロマン主義の画家、 カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ。

代表作『雲海の上の旅人』は、 空気遠近法のお手本のような作品です。

手前の人物と岩は暗くハッキリと、 中景から奥にかけて広がる雲海と山々は、 青白く幻想的な色彩で描かれています。

この圧倒的なコントラストが、 絵に壮大なスケール感を与えているのです。

「色の目」を鍛える毎日のトレーニング方法

最後に、 空気遠近法を自在に操るための「色の目」を鍛える、 今日からできる簡単なトレーニングを紹介します。

風景写真の色をスポイトで拾って分析する

スマホで風景写真を撮り、 PCやタブレットのペイントソフトで開きます。

そして、 スポイトツールで「手前の地面」と「奥の地面」、 「近くの建物」と「遠くの建物」の色を実際に拾ってみましょう。

自分の目が感じていた以上に、 色が変化していることに驚くはずです。 この「答え合わせ」が、 感覚を理論に結びつけてくれます。

3色だけで描く「カラーサムネイル」練習

名刺サイズくらいの小さな四角の中に、 3色だけを使って簡単な風景を描く練習です。

少ない色数に縛られることで、 色の明るさ(明度)や鮮やかさ(彩度)の差を、 より強く意識することができます。

毎日5分でも続けると、 色で構成を考える力が養われます。

好きなイラストの「配色構造」を真似る

好きなイラストレーターの作品を、 「なぜこの絵は立体的に見えるんだろう?」という視点で観察します。

そして、 形は真似せず、 「画面のこの部分に、このくらいの濃さの色が置かれている」 という配色構造だけを自分の絵で再現してみましょう。

上手な人の色のロジックを盗むことは、 上達への一番の近道です。

まとめ:遠近法は色の濃淡が9割!空気遠近法でイラストを立体的に見せる

今回は、 遠近法は色の濃淡が9割というテーマのもと、 空気遠近法でイラストを立体的に見せるための具体的な方法を解説しました。

空気遠近法を構成する3つのルール、 「青っぽく」「あわく」「ぼんやり」。

まずはこのシンプルなルールを意識して、 いつものイラスト制作に少しだけ取り入れてみてください。

きっと、作品は平面の壁を越え生まれ変わるでしょう。